シートをカッターで切る方法や、塩ビ板などへ実際に貼るまでの工程を実技形式で学べるワークショップも随時開催している

社内での対話を重視し、皆が提案できる雰囲気を創出

満を持して、社長となった興一氏。しかし、あえて先代の背中を追おうとは思わなかった。「父は僕の目から見てもカリスマの塊。もちろんひとつの理想ではあるけれども、僕が同じやり方で通用するとは全く思いませんでした」

ひとりで解決できない問題は、皆で協力すれば良い。そう考えた興一氏は、新たに経営企画室という部署を発足。取締役を含めた各部署の意見を集め、事業の方向性を決めたり、新製品の売れ行きを吟味するなど、持ち前のコミュニケーション力を生かして自然と話し合える環境を用意した。幸也氏の代では考えられなかったボトムアップ経営によって、結果的に社内の雰囲気に変化を生んだ。

その改変を手がける片腕として活躍したのが、副社長の藤崎豊氏だ。興一氏とは、入社以前からの35年以上に及ぶ付き合いで、責任のある立場になってからも良き相談役として傍らに居続けてくれた、相棒とも呼べる存在だった。

頼れる右腕の力もあり、1人ひとりと同じ目線で対話する機会が加速度的に増加。以前にも増して意見を言いやすくなったり、個性を発揮しやすくなり、社員のモチベーション向上にもつながった。「入社時にいち社員から始めさせてもらった経験があったからこそ、今同じ目線で話せているし、彼らの働き、重要性も分かっているつもりです」と目を細める興一氏。若い頃の経験が、父にはない、自分だけの社風をつくり上げる礎となっている。

その甲斐あってか、新製品の開発も今まで以上により活発に行われるようになった。3月に開催された業界見本市「JAPAN SHOP2024」でも、フォグラスシリーズの新色「C-10 CASCADE」や、植物由来のバイオマス素材を配合させた環境配慮型の屋外用装飾フィルムを発表。さらなる事業成長を見据えて、SDGsに貢献できる商材の開発も進めている。

とはいえ、長年にわたり染み付いてきたトップダウンの体質を取り除くのは一朝一夕でできるものではない。変えられたのは、興一氏が毎日社員と対話するのを怠らなかったからだ。コツコツ積み重ねて、少しずつ伝えてきた“じぶんらしい”やり方。一見成果が見えなくても決して折れない幸也氏の遺伝子は、変わらず継承されていた。

社長就任から、ちょうど丸10年。ようやく、結実し始めてきたと、興一氏も胸を張る。

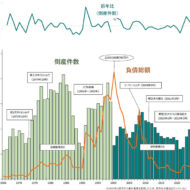

優れたデザインの普及を目的に開催されている、同社主催のアワード「CSデザイン賞」。1982年に第1回を実施して以降、2年に1度のペースで開催され続けている、歴史のある賞だ