前回は、読者から寄せられた「個人商店の生き残り方法」という質問に対して、設備投資によって1人当たりの生産効率をアップさせ、利益率を高めていく姿勢が大切だとまとめた。今回は、これに関連する「粗利を高めるために必要な経営視点」という問いに答えていきたい。

予算立てなど計画段階から日々

粗利の「率」と「額」を区別して考える

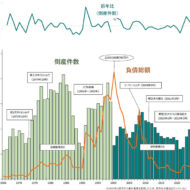

最初に、皆さんは粗利の「率」と「額」をしっかり別物として捉えているだろうか。予算立てなど見通しの段階では、「率」で考えるのが大切になる。これから先の1年を計画するに当たり、例えば家賃や光熱費などが1,000万円で、人件費は3,000万円であれば、4,000万円の固定費は最低でも稼がなければならない。その上で、前期をもとに算出した売り上げ見込みが1億円で「粗利率25%」の場合、年間で稼げるのは2,500万円で、4,000万円には届かない。そうなると、売り上げ目標を倍の2億円にする、粗利率を40%に引き上げる、または固定費の縮小を検討するなど、これから何ができるかを考える上で、粗利の「率」はとても重要になっていく。

利益は出ているかいないか

「額」が固定費を越えているか要確

一方で、今期が動き出した後には粗利の「額」が大切になる。途中経過で「率」だけを見て、目標を越える30%もあると喜ぶのは、決して賢いとは言えない。当たり前だが、月々を食べていくには金がいる。極論、残りプラス30万円を稼がないと来月に会社が潰れてしまうのならば、1%でも2%でも30万円をクリアできる仕事を取ることが最優先になる。逆に、月間目標の100万円に対して既に300万円も稼げているのならば、1万円ずつでも上積みを重ねていく努力を欠かさないことで、翌月以降に余裕が生まれる。

この1万円の「額」の積み上げの有無が、後の大きな差になって還ってくる。あえて言うと、薄利多売でも「額」の上積みにつながるならば率先して引き受ける方が賢い。なぜかと言うと、損益分岐を越えた後は考え方を変えるべきで、粗利が低いからと安請け合いをしないスタンスでは、単に他社へその仕事を譲っているだけに過ぎない。

この似て非なる2つをトータルで見ないと、粗利を考える意味がなくなってしまうと言っても過言ではない。予測の「率」と現状の「額」の両輪で、半年後、3カ月後、1カ月後と徐々にスパンを短くして判断を繰り返す。その成果として経常利益は増えていき、繰越利益剰余金も必ず残るようになる。これを考えなければ、今期はたまたま利益が出た、出ないの一喜一憂にあくせくするその日暮らしに陥る。

続いて、創業時であったり、直近ではコロナ禍だったり、逆に会社が固定費を賄えない時期にはどうするべきか、私見を述べていく。こういった期間に最優先するのは、当たり前だが固定費を賄える会社に転換していくことだ。まず、会社を運営するのもままならない状態のため、必ず「率」をベースにして中長期で黒字化を計画していく。当然、常にポジティブな心持ちで向き合い、後ろ向きになるネガティブな思考は最後に持っていく。しかし、いくら計算しても赤字の見通しが立ってしまう場合は、固定費を削減せざるを得ない。経営者の多くは、会社のためならと自制心が働くことから、最初に削るのは代表者の役員報酬となる。従業員の多くは、モチベーションは会社から与えられるものと思っているため、給与に手を付けるのは最後の手段としたい。ただし、創業メンバーは別で、社長がどれだけ気持ちを共有できるかによって変わってくるだろう。

ただ、仕事に関わる固定費は決して削ってはいけない。プリンターのランクを下げたり、事務所を狭くしたりするのは自ら経営の切り札を捨てる行為になる。また、会食などが営業につながっているならば、交際費も同じで削減してはいけない。売り上げを立てるための必要経費はあくまで最後に削り、売り上げに関係のないところを見極め、無駄な支出を減らしていく。とはいえ、良い暮らしをしたいと起業を志したのに、赤字を避けるために我慢を繰り返し、経営に対する活力が削がれては本末転倒。元も子もない点だけは、結びに強調しておきたい。

文・髙木 蓮

25年以上にわたり、サイン業界に身を置き、資機材メーカーのトップセールスマンとして活躍。日本を代表する製造業大手からの信頼も厚く、その人脈と知見をもとに、さまざまな新商品の開発にも携わる。