「沖縄からサイン・ディスプレイ業界を変えていく」という強い信念のもと、他社に無いオリジナルの企業カラーを打ち出し、差別化を図ることに成功しているタム。代表を務める伊藝博氏は、創業者との血のつながりが無く、2000年代初頭に一社員ながら事業を承継。職人気質が根強く残る看板製作の現場に、いち早く職場改善とIT化の風を吹かせ、現在では社員の定着率と生産効率の向上に成功している業界でも数少ないケースだ。非血縁の事業承継がなぜ成功に至ったか?今後のモノづくりの現場で課題となる人材不足と働き方の改革をどう解決すべきか、誰もが参考にできる先進事例として伊藝氏に聞いた。

他に無い会社を目指して

タムの成り立ちは、九州で看板製作に携わり、単身で沖縄へ渡って来た先代の山崎紀政氏(元会長)が1984年に有限会社オフィスタムとして創業したのが始まり。

山崎会長は、営業からデザイン、図面描き、製作、取り付けまでを自分でこなす、職人を絵に描いたような人物。「昼間受けた仕事も、翌日には納品してしまう仕事の速さで、ひとりで何でもできてしまう」と伊藝氏は評する。タムという社名にも、「他には無い(他無)」会社でありたい、看板に限らずいろいろな分野に意欲的にチャレンジしたいという想いが込められている。

伊藝氏自身は、高校卒業後に上京し、デザインの専門学校を出て、内装やイベントを手掛ける会社で7年勤務。その後、「沖縄に帰郷し、就職先を探したが、当時は求人自体が県内に少なかった。ふと思いつき、電話帳を広げ、目に止まったのがオフィスタムの広告だった」。デザインやモノづくりの仕事に就きたい希望とマッチし、入社するに至ったが、山崎会長の厳しさを知る取引先からは、「何カ月もつか……」と言われたことは今でもよく覚えているという。

「確かに先代は、結果を出さないと口も聞いてくれない、とても厳格な昔気質の職人。その厳しさやスピィーディーな仕事の進め方は、競争が激しく、時間の流れも速い、東京で積んだ経験からか不思議と波長が合った。年齢が30歳も離れていたことも幸いして、親子、それ以上の距離感で、キツイ言葉にも反発することもなく素直に受け入れられた」と振り返る。

入社して3年は、実績を目に見える形で出せるまで、他に目もくれず仕事に打ち込んだ。それが功を奏して、徐々に山崎社長も、機械の導入や人事の提案にも理解を示すようになった。後は、工場のことは先代、事務所のことは伊藝氏とそれぞれが担うようになり、それからは会社の歯車が効率良く回りだした。

旧工場

非血縁の事業承継と工場の拡張移転

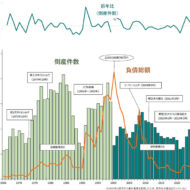

ターニングポイントとなったのは、世の中が不景気の底にあった2002年。不況で天を仰ぐ企業は多かったが、製作と内勤を分業した堅実な経営だったこともあり、業績は好調で、那覇市真地に借りていた工場が手狭になった。会社設立時から使用していた那覇郊外の工場は、鉄骨の躯体を組んだだけのプレハブで、天井もテントシートを敷いただけという粗末なつくりだった。

「台風が来ればガタガタ揺れるし、雨の日は昔のコントみたいに室内で傘をさして、仕事をしていた。こんなところで人を募集しても誰も来ない。このままでは未来がない」と危機感を持った。

社長に相談したところ、新工場建設には70歳近い高齢のため保証人にはなれないと言われ、「だったら、土地購入と工場新築のため、自分に代表権を移して欲しい」と願い出た。社長はまさか本気でやるとは思っていなかったそうだが、税理士との話し合い、景気悪化で空き用地が増えていた西崎工業団地に土地を確保、沖縄振興開発金融公庫からの融資受け入れと、話が段々と具体化されるにつれ、容認せざるを得なくなった。2005年1月に先代の承諾を得て、山崎氏が取締役会長に就き、伊藝氏が代表取締役に就任した。

同年6月には、旧工場の4倍の広さになった新工場に移転すると同時に、有限会社から株式会社へと組織変更し、商号も「タム」に刷新した。伊藝氏が入社12年目、39歳のときのことだった。「社長になることが目的ではなく、いい仕事をするための環境づくりという成り行きだったので、迷いはなかった。移転すれば効率化が図られ、事業の拡大につながる確信もあった」と当時の心境を語る。

事業承継にあたり、16人いた社員からは異論が出なかったが、最大の壁になったのは実は先代その人だった。自ら立ち上げた会社の第一線から退く以上、「これまでの経験から言いたいことが多々あるのは当然だが、それをあえて聞かずに新しい会社運営を目指した。これは同族外の事業承継ならではの良さ。血縁があれば、ビジネスの効率を優先する上で、いわゆる“割り切り”がしづらくなる」。

新工場全景(2005年)工場を西先工業団地へ移転