銭湯の魅力を一層際立てる、富士山の絵。油性ペンキを自在に操り、銭湯の壁に富士山を描く背景画師は、現在日本に3人を残すのみとなった。日々銭湯絵と向き合い続ける、とある職人の情熱と気概を紹介する。

銭湯絵と駆け抜けた半世紀

澄み切った青空、しなやかに伸びる松の木、たゆたう雲。そのどれもが、端正な富士山の絵をより際立たせる。壁面に描かれた風景画「銭湯絵」は、見る者に癒やしと懐かしさを与える、銭湯のいわばシンボル的な存在だ。

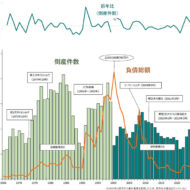

かつては下町のふれあいの場としてにぎわいを見せ、長きにわたり、日本の伝統文化として親しまれてきた銭湯。最盛期の1960年代には、東京都内だけでも約3,000件が軒を連ねていたという。しかし、家庭の風呂普及率が上がるとともに、その数は年々減少の一途をたどり、現在では700件弱にまで減少。20人を超えていた銭湯絵を専門に描く背景画職人たちも、今ではわずか3人になってしまった。

「それでも、求めている人がいる限り描き続けます。生涯現役ですね」。そのうちのひとり、この道55年のベテラン背景画師・中島盛夫さんは力強く話す。

中島さんが初めて銭湯絵の世界に足を踏み入れたのは、1964年。上京して町工場で働いていた頃だった。生まれて初めて入った銭湯で、富士山の絵を見て驚嘆。まるでバットで殴られたかのような衝撃が走り、「描いてみたい」と強く興味を引かれたという。

それから1年後、新聞の求人広告で、銭湯絵師の助手を募集するチラシを発見。すぐに工場を退職し、後に師となる丸山喜久男氏の門をたたいた。

見習いとして空の色塗りをしながら、師匠の技術を見て盗む日々。「修業は厳しかったけど、銭湯絵が大好きだったので苦ではありませんでした」とはにかむ。3年が経つ頃、ようやく富士山を任せてもらえるようになった。「ある日突然、師匠から『女湯を描いて見ろ』と。驚いたけど、何より嬉しかったです」

さらに数年後、26歳で独立し、フリーの背景画師として活躍。時には1日2件の依頼をこなした日もあったという。空いた時間には、直接富士山を訪れ、360度見て回ってスケッチ。休みのない毎日だった。

無心で描き続け、気付けば銭湯の数も職人も、数えるほどになってしまった。現在は仕事量こそ減ってしまったものの、それでも月4、5件は、固定客から依頼があるそうだ。そのほか、実績を見込まれて、ホテルのバスルームや店舗の壁面に描く仕事も舞い込む。

筆は特注で、通常よりも大きいものを使用。1本1万円程度で2~3年で入れ替える。小さい筆では、波や松の陰影を作ったり、立体感を表現していく