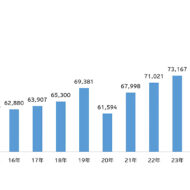

電通は2月28日、国内の総広告費と、媒体別・業種別広告費を推定した「2018年日本の広告費」を発表した。

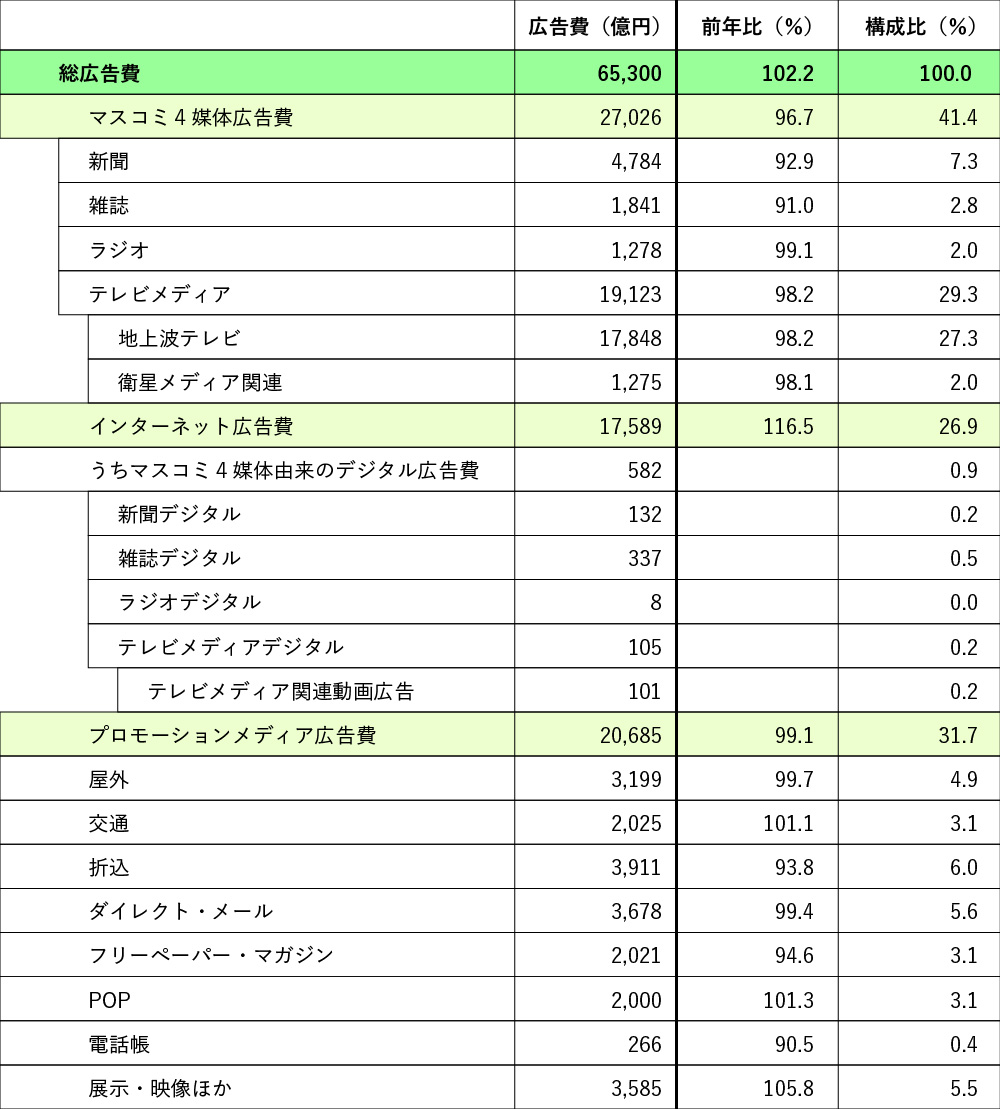

レポートによると、2018年(1〜12月)の日本の総広告費は、戦後最長といわれる景気拡大に伴い、6兆5300億円、前年比で102.2%となり、7年連続でプラス成長。2018年の名目国内総生産(GDP)に対する総広告費の比率は1.19%だった。

先行き不透明な世界経済や度重なる自然災害、弱含みの個人消費や高まらない所得実感など、不安材料は多かったものの、好調な企業収益などが経済成長を後押しし、引き続き好調な「インターネット広告費」が総広告費全体をけん引する結果となった。電通では「市場全体としては、まさに構造変化の真っただ中にある」と分析する。

一方、インターネットで解決できないマーケティング課題を、従来型の媒体と組み合わせる統合ソリューションがより深化。データやテクノロジーを活用し、各媒体の強みを高めていく動きがより一層増すとみられる。

媒体別では、「屋外広告」は、3199億円で、前年比同99.7%と微減。大きな流れとして、旧来の看板からデジタルサイネージ(DS)への移行が見られたが、一方で引き続きネオン看板など一定の需要もある。

屋外ビジョンでは、特に渋谷において、ITプラットフォーム、ITサービスアプリ、ゲームアプリなどの広告が増加した。

長期媒体は、自然災害による修理やデザイン変更による製作需要が増加した。スタジアム看板は、プロ野球の観客動員数が増加したことに伴い、媒体費も増えた。

「交通広告」は2025億円で前年比101.1%と、若干の伸び。鉄道は、紙媒体(中づり、まど上、ドア横、駅ばり)が落ち込み、それを車内・駅構内のDSでカバーする傾向が継続。とくに首都圏では、新型車両の増加に伴い、車内DSが好調だった。「ダイナミック・デジタルOOH(DOOH)」を利用したサイネージ展開や、車両・駅構内のDSを連動させた広告展開が進んだ。

他に空港では、訪日観光客の増加に伴い、広告需要が伸び、タクシー広告は、空港同様に観光客の増加に伴って増加傾向にある。

業種別では、「出版」や「飲料」の広告が減少する一方で、エステ系、人材系、外資系の広告が増加傾向にある「POP広告」は、2000億円で前年比101.3%。前年から大型スーパー、百貨店、ホームセンターでのPOP領域の減少は続いたが、スーパー、家電量販店、ドラッグストアなどPOPを多く取り扱う業態が好調であったため、全体としては増加した。

小売業が独自にテクノロジーやコンテンツを活用してデジタルPOPを設置するケースが増えていることもあり、メーカーによるPOPの役割に変化が出始めている。

全国的にインバウンド需要が高まっているが、POPについては地方の主要都市に限られる。業種別では、化粧品・トイレタリーはインバウンド需要の継続からドラッグストアが売場を拡大し、POPも増加。スーパーマーケットでは菓子、食品が好調であった一方、ビールなど飲料は減少した。百貨店・大型スーパーにおけるファッションやアクセサリーは不調で、消費者のECサイトへの移行も相まって店頭POPは減った。

製作費については、前年に続き二極化現象(高価訴求と徹底した廉価版)が進行する形となった。

「展示・映像」は、3585億円で、前年比105.8%。訪日観光客の増加や「2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会」に伴う再開発により、市場環境は良好であった。

とくに東京は、「国家戦略特区」による都市再生プロジェクトが進行しており、デジタルテクノロジーを駆使したアートイベントやeスポーツなどの開催が盛んに行われた。

地域別では、東京の日比谷・渋谷・日本橋などで、人、モノ、コトが交流し、新たな体験価値が創出される空間が誕生。また中部では、名古屋城や名古屋港周辺のテーマパーク、空港隣接地の複合商業施設などの開設が相次いだ。西日本エリアでも観光施策が活況を呈したが、とりわけ「山口ゆめ花博」は52日間で136万人強の来場者を集めるなど、多様な体験型交流プログラムが人気を博した。

また前年に続き、ターゲットを明確にし、SNSとの連動を狙った期間限定の「ポップアップストア」が高い話題を呼んだ。