目指すは“手書き文字”の伝道師

当時は映画看板などで、毎日のように手書きの依頼が舞い込んだ時代。日々、レタリング帳や新聞の活字と向き合って勉強しながら、親方の技術を盗んでいった。手取り足取り教えてもらい、4年ほど経つ頃には、上林さんに個人的な依頼をしてくる人も出始めたという。

25歳で結婚を機に独立し、少しずつ自分の手書き文字に自信を持ち始めた頃。とある出会いが、上林さんのさらなる転機となった。現K-カンバンの代表・板倉賢治さんだ。「自分よりも上手に書ける同世代の職人を見つけたのは初めてでした」

強力なライバルの出現に、刺激を受けた。同時にプライベートでも意気投合し、仕事終わりには毎日互いに書いた文字を持ち寄って、意見を交わし合う仲に。切磋琢磨し、技術を高めていった。「より自分の手書き文字に誇りを持ち、これで食べていこうと決意する良い契機になりました」

一発書きで最も難しいのは、ひらがなのバランス。特に「み」など丸みを帯びている文字は調整が大変なのだという。「く」や「あ」など、升目をいっぱいに使うのは比較的簡単だそうだ。

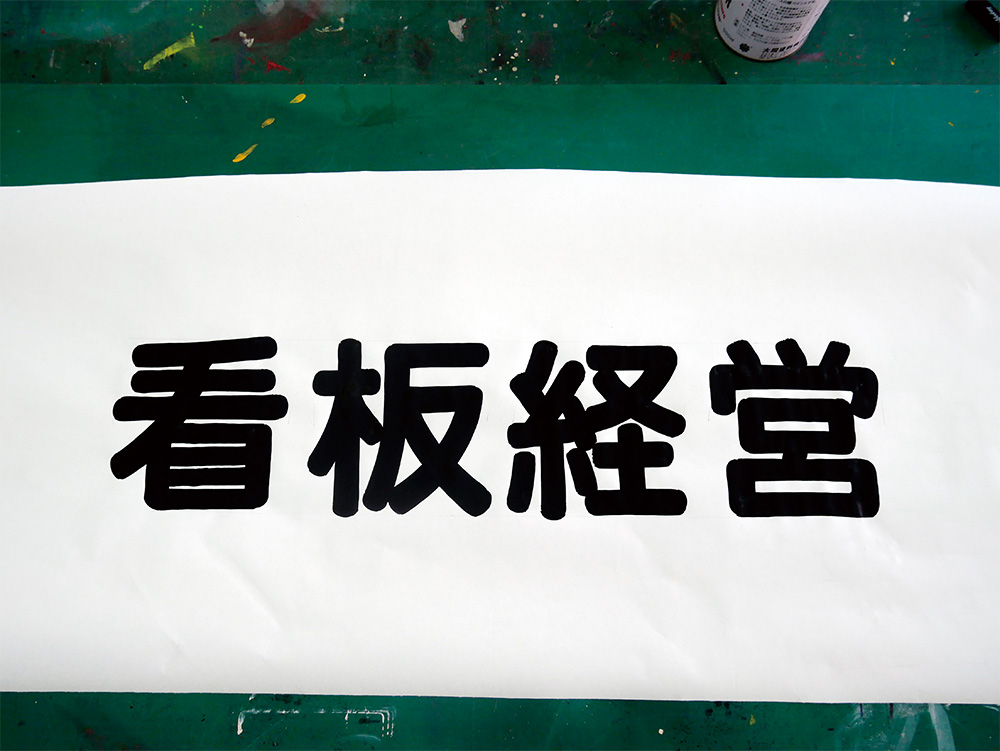

筆は毛先だけでなく、面を全て使うように書くのが上手に書くコツ。文字を均一の太さに保つためだ

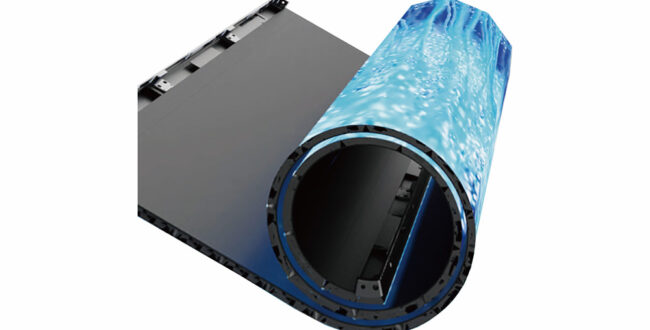

カッティングプロッターによる切り文字施工が増え、手書きの仕事は、徐々に少なくなってきた。時代と共にそれ自体を知らない若者が増え始め、職人も減り続けている。しかし、上林さんは書き続けるのをやめない。「いつかは、手書き文字の魅力を世界中に発信する伝道師になりたい」と破顔する。

手書き文字看板の知名度を向上させるために、2014年から自社のSNSを開設。いろいろな素材に直接書く様子や、作業工程を説明した動画を、連日更新している。その成果か、たくさんの取材や弟子入り志願の問い合わせが来るようになった。

今後は実演動画をより増やしていき、手書き文字の仕事を再び上昇気流に乗せていきたいと、抱負を話してくれた。唯一無二の技術で、まちに個性と彩りを与え続けてきた、下町の看板職人。挑戦はこれからも絶えず続いていく。

サインズシュウ 上林修