伝統技法がヒントとなったカッティングシート誕生の秘密

編:なるほど。では、中川ケミカルの代名詞とも言える、カッティングシートが生まれた経緯について、教えてください。

中:中川ケミカルという名前の会社ができる前に、中川堂で開発されました。たしか、1961年……、ちょうど60年前くらいになりますけど、当時20歳の成人式を終えて帰宅した父が、中川堂の社長であった祖父に決意表明をしたことがはじまりと聞いています。

「看板屋の長男の自分だが、業界全体のためになるような素材開発、技術革新をやりたい」と。祖父に自らの夢を伝えたと。それを聞いた祖父は深く共感し、「是非やってほしい」と答えたそうです。父はその年(1961年)中川堂内部に新製品開発部を設立し、今のカッティングシートの基本が出来たのは、その6年後だと言ってましたね。

編:なるほど。例えば気泡が入らないようにとか、開発にはいろいろなご苦労もあったかと思います。その解決のヒントになったのが、当時一般的だったセロファンシートと伺っているんですけれども……。

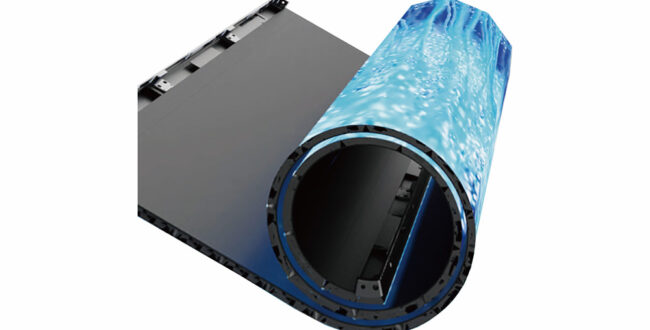

中:そうなんですよ。初めて聞く方のために説明させていただくと、カッティングシート自体は、非常に単純な構造なんですよね。色がついたフィルムに粘着剤を付けた製品で、看板製作の際に塗料に代わる材料として開発されたものです。切り文字や意匠性を高める使い方が一般的ですね。

それで、ここからは課題の話なります。どうも、貼る時にどうしても中に気泡ができてしまう、という施工上の課題はずっとあったそうなんです。そこで、開発者である私の父が思いついたのは、電飾看板を作るやり方を応用してみてはどうか、というアイデアでした。昔の電飾看板って、ガラスにセロファンを貼って造っていたそうなんです。膠(にかわ)を溶いた溶液に、色のついたセロファンをジャブジャブ浸して、伸ばしながら貼るんですって。それで、真ん中から溶液を抜いていくと気泡がきれいに取れて、そのまま乾かせばピンと張った状態ででき上がるという。「これが使えるんじゃないか」となってセロファンのようにシートを水で濡らす方法を活用したところ、ようやくカッティングシートが施工しやすいものとして世に出せるものになったそうですね。

編:伝統的な技法が母体というか、ヒントになって生まれたんですね。

中:看板屋の仕事を間近に見てこなければ、決して思い浮かばない発想だと思います。

編:しかしながら、……ここからは少しいじわるな話になるのですが、完成してから約5年間、1mも売れなかったという話も伺ってまして。

中:ハハハハッ!(笑)

編:業界に浸透しきっている今となっては、本当に信じられないエピソードではあるんですけど(笑)。そこから業界に受け入れられたきっかけとしては、どういったことがあったのでしょうか?

中:そうですね。最初はまぁ、ずっと売れなかったっていうのは、僕も生まれてから耳にタコができるくらい何度も父から聞いています。けれど、実際は看板業界に受け入れられ始めるのに5年以上かかったという話で、一般の店舗オーナー向けのウインディという商品は、ちょこちょこ売れていたみたいですね。

編:そうなんですね。

中:やっぱり、職人さんにもプライドがあるので。手に筆を持って塗料で書く、その技術は、何年も何年も修行して習得するわけで。苦労したその職人さんに筆を置かせて、カッターでフィルムを切って作ってくれっていうのは、なかなかのハードルだったみたいです。

要は、今までやってきた技術を捨てるっていう話で、そりゃあ、抵抗する人もいますよね。よっぽどでない限り、簡単に切り替えるのは難しかったんです。実際にカッティングシートを使った方が便利なのは百も承知でも、受け入れられるのに相応の時間はかかりました。

編:しかし、少しずつ実績を伸ばしていって、徐々に認められていったイメージでしょうか?

中:そうですね! 実際、屋外に掲出する上で、信用がなかったんですよね。「保つんですか?」とか、「今までのペンキではこれだけできるのに、同じようにこのシートでできるの?」とか、心配の声はたくさんあったそうです。売る側がどんなに自信を持って「大丈夫」と言っても、買う側は半信半疑じゃないですか。けれど、少しずつ実際に世の中で使われ始めて、それがずっと問題なく掲出され続けていれば、買う人も安心して使えるようになるわけですね。業界の人たちに、「あ、大丈夫なんだ。じゃあ使えるな」と信用を得るのに、大体5年かかったというからくりなのではないでしょうか。それを開発時から意図していたのか、していなかったのかは僕には分かりませんけどね(笑)

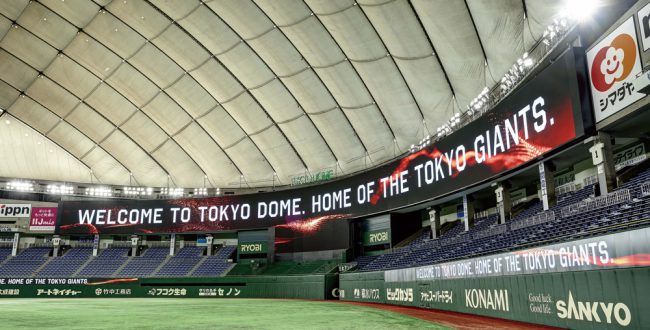

編:とはいえ、業界にとっては大きな革新であったと言っても、過言ではないと思います。カッティングシートの定着によって、市場が大きく変わりましたね。

中:そうでしょうか? そう言ってもらえるのは恐れ多いです。

編:そもそも、カッティングシートが生まれていなかったら、カッティングマシンという機械ももちろん定着していなかったわけで、そうなるとIJPの開発・市場導入もかなり遅れていたのではないか、と個人的には考えています。そういう意味で、業界の大きな転換期のひとつを担ったと言っても良いのではないでしょうか? もし、カッティングシートというものがなかったら、中川ケミカルはどういう会社になっていたと思われますか?

中:これは、すごい質問ですね。予想でしかありませんけど、そもそもカッティングシートがなかったら、中川ケミカルという会社自体はできていないと思います。分離・独立せず、中川堂の一部門として違う形で動き続けるか、無くなっていたか、どちらかになっていたのではないでしょうか。

編:なるほど。ある意味、カッティングシートとともに成長してきたような……。

中:むしろ、僕もカッティングシートと一緒に生まれた感じですね!(笑)

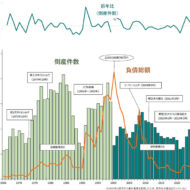

編:確かにちょうど、社長の生まれた時期と、カッティングシートの売り上げが伸びたのは、同じくらいのタイミングですね。

中:そうなんです。子供の頃は、カッティングシートが遊び道具でした。でも、今考えたら、多分売れなくて捨てるような端材を持ってきていたんだと思います。

編:情操教育というか、英才教育というか。

中:そういう意味で、カッティングシートに関しては誰よりも長く触っているという自負はあります。生まれた時から、一緒にいますからね!